| 摘 要: |

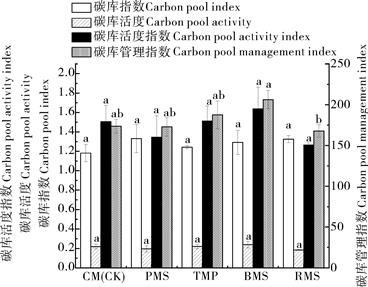

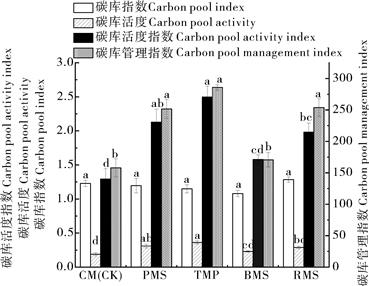

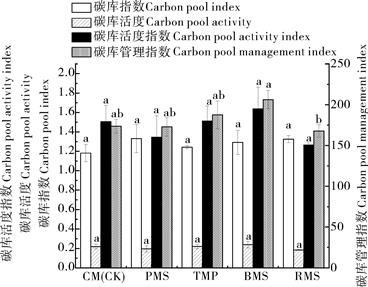

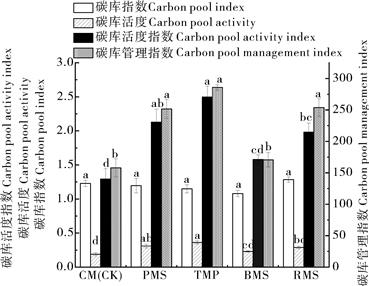

为揭示红壤旱地种植模式对土壤有机碳库组分及碳库管理指数的影响差异,以有效反映种植模式与土壤质量的关系,以紫云英-玉米为对照(CK),设置马铃薯-玉米||大豆、“三花”混播(紫云英×油菜×肥田萝卜)-玉米||花生(TMP)、蚕豆-玉米||甘薯(BMS)、油菜-玉米||大豆(RMS)5种以玉米为主体的种植模式,分析了第1、2季收获后土壤有机碳及碳库管理指数的变化。结果显示:第2季间作玉米收获后,与CM处理(CK)相比,PMS、TMP、BMS、RMS的活性有机碳分别提高53.67%、67.89%、11.01%、57.80%;PMS、TMP、RMS处理的碳库活度、碳库活度指数与对照相比分别显著提高了52.63%~89.47%和53.49%~93.80%(P<0.05),土壤碳库管理指数显著高于对照59.24%、60.71%、80.91%(P<0.05)。土壤碳库管理指数与活性有机碳含量呈极显著正相关(P<0.01)。玉米间作产量均高于单作,且不同种植模式经济产量都高于对照。综合分析认为,红壤旱地以玉米为主体的不同种植模式有利于提高活性有机碳含量及碳素有效率、土壤碳库管理指数,也有利于提高玉米产量;马铃薯-玉米||大豆处理经济产量最高,三花-玉米||花生处理最有利于提高碳库管理指数,油菜-玉米||大豆处理次之。

|