| 基于环境DNA技术的黑潮-亲潮交汇区夏季鱼类物种多样性分析 |

| |

| 作者姓名: | 梁绪虹 王丛丛 刘洋 俞晔伟 宋成辉 |

| |

| 作者单位: | 上海海洋大学 海洋生物资源与管理学院, 上海 201306;上海海洋大学 海洋生物资源与管理学院, 上海 201306;大洋渔业资源可持续开发教育部重点实验室, 上海 201306;国家远洋渔业工程技术研究中心, 上海 201306;农业农村部大洋渔业可持续利用重点实验室, 上海 201306;上海海洋大学 海洋生物资源与管理学院, 上海 201306;大洋渔业资源可持续开发教育部重点实验室, 上海 201306;国家远洋渔业工程技术研究中心, 上海 201306;农业农村部大洋渔业可持续利用重点实验室, 上海 201306;临港新片区海洋生物医药科技创新型平台, 上海 201306;上海海洋大学 海洋生物资源与管理学院, 上海 201306;临港新片区海洋生物医药科技创新型平台, 上海 201306 |

| |

| 基金项目: | 农业农村部全球渔业资源调查监测评估(公海渔业资源综合科学调查)专项(D-8021-22-0129-01) |

| |

| 摘 要: |

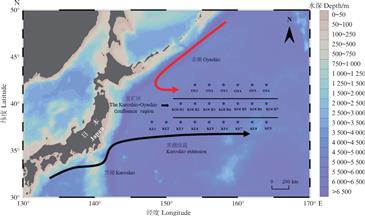

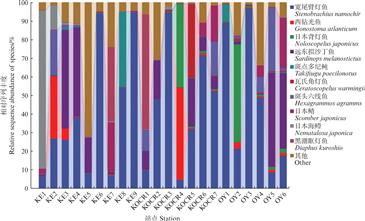

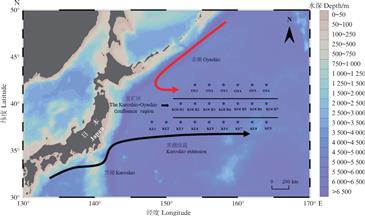

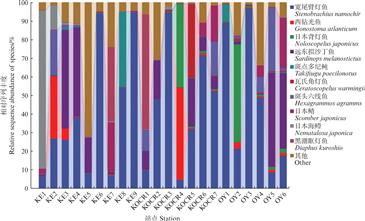

西北太平洋黑潮-亲潮交汇区是世界上最高产的渔区之一,鱼类资源众多。为了解交汇区鱼类群落的生物多样性,保护和合理开发利用该海域的渔业资源,利用环境DNA(Environmental DNA,eDNA)技术对夏季西北太平洋黑潮与亲潮交汇区进行鱼类多样性分析,通过22个站点水样的采集、DNA提取及测序,共检测出22目30科44属51种海水鱼类,其中灯笼鱼科种类最多,共17种,占鱼类物种总数的33.33%。此外,相对丰度较高的物种为宽尾臂灯鱼、西钻光鱼、日本背灯鱼、远东拟沙丁鱼、斑点多纪鲀、瓦氏角灯鱼、斑头六线鱼、日本鲭、日本海、黑潮眶灯鱼。

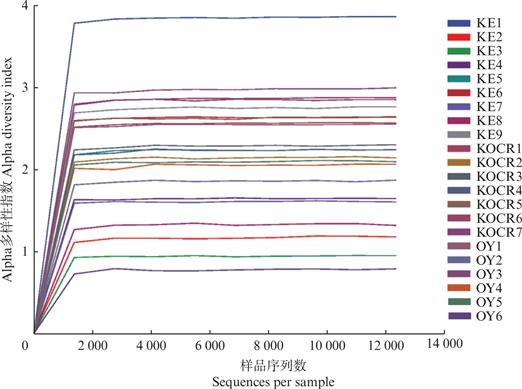

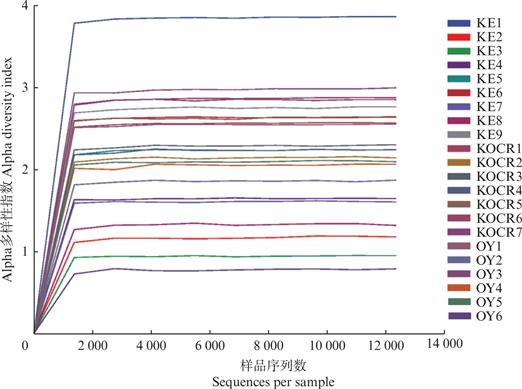

站点间Alpha多样性差异较大,总体上呈现高纬度断面生物多样性低,低纬度断面生物多样性高的特点。冗余分析表明,影响交汇区鱼类群落结构的主要环境因子为溶解氧。研究证明了eDNA技术用于监测西北太平洋黑潮-亲潮交汇区鱼类多样性及其空间分布的可行性。

|

| 关 键 词: | 环境DNA 黑潮-亲潮交汇区 鱼类 生物多样性 |

| 收稿时间: | 2023-09-21 |

| 修稿时间: | 2024-01-16 |

|

| 点击此处可从《上海海洋大学学报》浏览原始摘要信息 |

|

点击此处可从《上海海洋大学学报》下载免费的PDF全文 |

|