| 引用本文: | 崔宸阳, 李静, 杨子, 万彪, 王小明, 严玉鹏, 熊娟, 谭文峰, 冯雄汉. 土壤闭蓄态磷的形成、转化与利用途径[J]. 植物营养与肥料学报, 2024, 30(7): 1413-1421. DOI: 10.11674/zwyf.2024220 |

| 摘 要: |

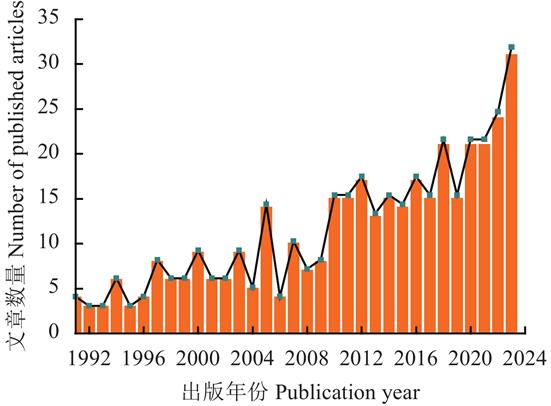

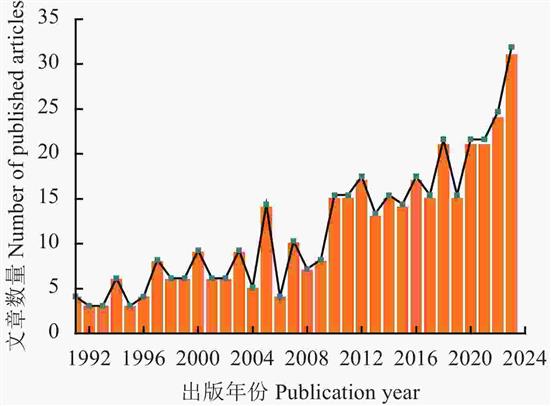

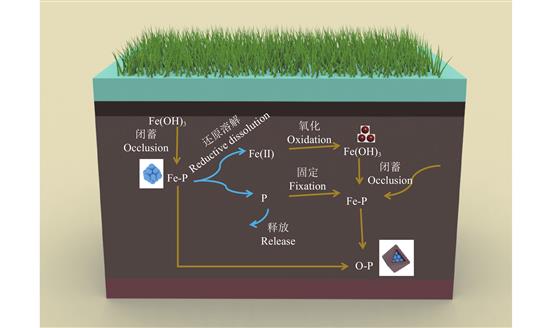

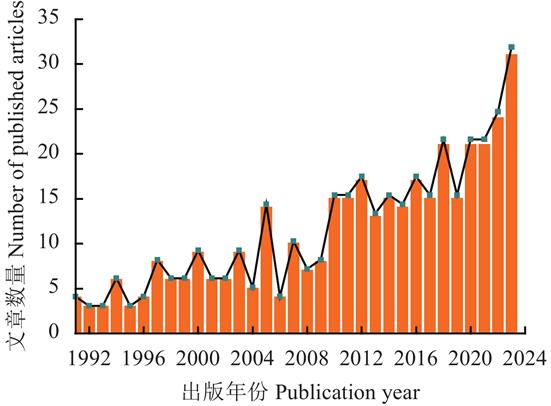

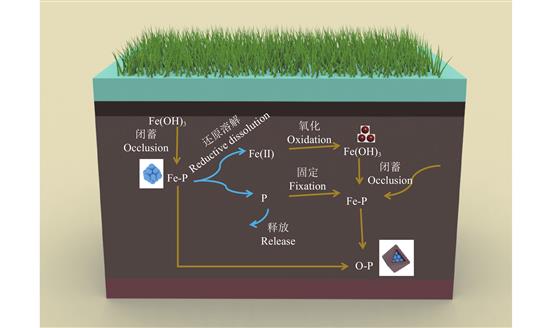

闭蓄态磷是(氢)氧化铁形成的不溶性胶状薄膜包被的铁磷或铝磷等含磷物质的总称,主要存在于热带及亚热带风化程度较高的酸性富铁土壤中,其数量和形态受土壤类型和土地利用方式影响。闭蓄态磷作为一种植物难以直接利用的磷形态,在土壤磷库中比例较高,影响土壤磷有效性与当季利用率。闭蓄态磷的形成与转化主要受土壤pH、氮磷、水分、有机质(有机酸、生物炭等)、铁、铝、钙、土壤质地、植物以及微生物等影响。人为施肥能够直接导致农田土壤表层的闭蓄态磷含量升高,而随着铁铝氧化物向下迁移土壤深层闭蓄态磷增加更为明显,闭蓄态磷含量与氧化铁含量显著相关。在pH较低条件下,水分以及有机质的增加也可能促进闭蓄态磷的形成。在长期土壤自然发育过程中,闭蓄态磷比例逐渐增加但增长较缓慢。

在农田土壤中,闭蓄态磷受高强度集约化种植影响而呈现波动变化且变化速度快,这可能是由于耕地复种指数高、作物较强养分获取能力、土壤团聚体结构的变化或有机无机肥料添加的激发作用。小分子有机酸、植物根系和微生物是活化闭蓄态磷的重要因素,在维持土壤内部磷循环平衡的同时,通过调节土壤水分,有机替代和增强微生物功能等不同农田管理措施,能够实现对闭蓄态磷的活化利用和精准调控。目前闭蓄态磷表征方法主要局限于化学提取,且存在提取不完全和不精确等问题。Chang & Jackson磷分级方法定量闭蓄态磷更符合于目前广泛接受的闭蓄态磷定义。土壤闭蓄态磷的定量方法与形成转化模拟,多元素耦合促进闭蓄态磷形成以及闭蓄态磷活化调控等是潜在的研究方向。

|